「BenQ EX2780Q」レビュー。多用途を1台でこなす、IPSパネル+映像技術+2.1chスピーカーを備えた144HzのWQHDゲーミングモニター

本稿では、BenQ(ベンキュー)のゲーミングモニター「BenQ EX2780Q」のレビューをお届けします。

製品仕様と外観

ゲーミングモニターは製品ごとに仕様が細かく異なり、個々のプレイスタイルに合わせた選択が可能です。生粋のPCゲーマーならば240Hzかつゲームを有利に進める機能が備わったものを求めるでしょうし、PS4 Proでゲームプレイする方は映りの良い4K解像度のモニターに魅力を感じるでしょう。

しかしその一方で、さまざまな用途を1台でこなせるバランスの取れたモニターは少ないのが現状。どれか一つの用途に絞れば単純な話ですが、要求が増えれば増えるほどニーズに合った製品は絞られていきます。

そんな中、今回レビューする「BenQ EX2780Q」は、PCゲーマーの要求にも応えつつ、PlayStation 4やNintendo Switchでのゲーミング、さらには動画視聴等もこなせる、万能なスペックを有するゲーミングモニターという印象を受けます。詳しく見ていきます。

画面サイズは27インチで、解像度はWQHD(2560×1440)と大きく、視野角が広く発色が綺麗なIPSパネルを備えているのが特徴です。ちなみにWQHD解像度に最も適した画面サイズは27インチだそう。

リフレッシュレートは144Hz、応答速度は5ms(GtoG)。

画面の縁を取り除いたベゼルレスデザインで、マルチディスプレイ環境が綺麗に構築できます。

なかなか見ない綱消しされたブラウンとメタリックグレーの筐体で、ゲーミングらしからぬ上品な印象を受けます。

BenQ独自技術「HDRi」に対応しています。これはHDR10規格にBenQ独自の輝度自動調整機能B.I.+を加えたもので、簡単に言えば映像の明暗の差をハッキリと映し出せる機能です。

さらにゲーム向けの機能として、スタッタリングやティアリングを抑えるAMDの独自技術 FreeSync に対応するほか、BenQの独自機能として、暗所を見やすくするBlack eQualizer、色の鮮やかさを細かく調整できるColor Vibranceが搭載されています。

2W×2 と5Wのサブウーファーを備えた2.1chスピーカーを内蔵しています。これは以前に発売された製品に搭載されていたスピーカーとは異なり、初めて採用されるものとのこと。

5つのオーディオモード切り替えにより、さまざまなシーンに対応できます。

本体裏側には設定が行えるスティックとボタン、左下の縁には音量調整ノブが搭載されています。

そのほか、すべての設定にアクセスできるリモコンが付属しており、画面から離れていても設定を変更することが可能です。

接続端子はDisplayPort1.4、HDMI 2.0×2、USB Type-Cの計4つ。

DisplayPort1.4かUSB Type-CでPCへ、HDMI 2.0の2ポートをPlayStation 4とNintendo Switchへ繋げておくなど、複数機器を同時に接続することも可能。入力切替もリモコンから簡単に行えます。

モニタースタンドは付属のネジで組み立てる方式。

2種類のパーツをネジで固定してスタンドを組み上げ、ディスプレイ裏側に備わった溝にはめ込んでネジで固定します。組み立て自体は非常に簡単ですが、プラスドライバーが必要となります。

ディスプレイ自体にそれなりの重量があることも相まって安定性は非常に高いです。

なおスタンドは、上下の角度調整にのみ対応しています。それなりの角度に傾けられますが、画面の高さ・位置の細かな調整にはモニターアームが必須となります。

台座部分には付属のシリコン製リモコンスタンドを設置できます。

スペック

| BenQ EX2780Q 製品仕様 | |

| 画面サイズ | 27インチ |

| 解像度 | WQHD (2560×1440) |

| パネル | IPS方式 LEDバックライト |

| 応答速度 | 5ms (GtoG) |

| リフレッシュレート | 144Hz |

| アスペクト比 | 16:9 |

| 色深度 | 10bit |

| VESAマウント | 対応 100×100mm |

| スピーカー | 2.1ch (2W×2 + 5W) |

| 接続 | HDMI 2.0×2、DisplayPort、USB Type-C、ヘッドフォンジャック |

| サイズ | 614×459.7×196.mm |

| 機能 | FreeSync、HDR10、B.I.+、Black eQualizer、Color Vibrance、ブルーライト軽減、オーディオモード |

| 付属 | リモコン、シリコン製リモコンスタンド |

| 本体重量 | 7.7kg (スタンドを含む) |

| 価格 | -円 (Amazon.co.jp、本稿執筆時点) |

BenQ EX2780Qの仕様からするに、最近になって普及しだしたWQHD解像度の144Hzモニターに、色彩表現や視野角に長けたIPSパネル、さらにはBenQの独自技術を含むさまざまな機能が加わった機種という認識で構わないでしょう。パフォーマンスの検証に移ります。

パフォーマンス

27インチ・WQHD解像度は意外と万能

筆者は普段24インチのフルHD解像度を使用しているPCゲーマーですが、結論から言えば27インチ・WQHD解像度でも違和感なくゲームをプレイできました。

アスペクト比は16:9のままなので、ゲーム内のマウス感度はWQHDもフルHDも同じです。実質は24→27インチに画面サイズが変わるだけで、マウス操作の感覚はそのまま引き継げます。異なる画面サイズ・解像度から移行を考えている場合も、そこまで心配は要りません。

実際に筆者がEX2780Qを使い始めたとき、『Kovaak’s FPS Aim Trainer』など多方向への正確なAIMが必要なゲームで若干精度が低下しましたが、水平AIMが主体の『CS:GO AimBotz』のスコアには最初から影響がありませんでした。数時間である程度は慣れを覚えます。

また別の利点として、TNパネル→IPSパネルに移行したこと、フルHD→WQHDと高解像度になったことで、映像自体が見やすくなったのは間違いありません。参考程度に『CS:GO』ではキャラクターや背景のドット感が薄れ、滑らかな映像表示になったと感じました。

PS4 Pro専用のモニターが欲しい場合は、4K解像度に対応しているので4Kの機種を選ぶのがベター。しかしPCとPS4を同時に繋げたいという方ならば、「27インチ・WQHD解像度」は費用面・パフォーマンス面の両方でちょうどいい選択肢となり得るでしょう。

PC/PS4に同時接続、リモコンで入力切替

実際にPCとPlayStation 4の2台を同時にEX2780Qへ接続してみました。

リモコン右上のボタンからモニターの入力切り替えが可能です。今回はPCとPS4を両方HDMIケーブルで接続したので、HDMI1を選べばPCに、HDMI2ではPS4の画面に切り替わります。常時起動したままでも接続不良はありませんでした。

ちなみにHDMI 2.0ポートは2つ備わっているので、PCをDisplayPortかUSB Type-C接続すればゲーム機を2台接続しておけます。モニター1台に複数機器を接続できるのは強み。

シーンごとに適した設定を追求できる

EX2780Qに搭載された映像にかかわる機能について、再度おさらいしておきます。

- IPSパネル:液晶の種類の一つ。その他の方式(TN, VA)よりも視野角が広く、正確な色彩表現が得意。難点は応答速度が比較的遅く、高価であること。

- HDRi:映像の明暗差をハッキリと表現できる映像技術「HDR10」に、BenQ独自技術の輝度自動調整機能「B.I.+」を加えたもの。

- BenQ独自機能:

- Black eQualizer(ブラックイコライザー):見づらい暗所の色の差異を際立て、明瞭に映し出す機能。0~20の20段階調整が可能。

- Color Vibrance(カラーバイブランス):色の鮮やかさを細かく調整できる機能。0~20の20段階調整が可能で、0だとモノクロ、10だと本来の発色となる。

要するに、正確に色彩表現できる液晶パネルを備えながら、明暗差をハッキリと表現できる映像技術「HDRi」の有効/無効化、もしくはBenQ独自機能「Black eQualizer」と「Color Vibrance」の強弱により、幅広い調整が行えるという認識で構わないでしょう。

ただし、HDRモードのいずれかを有効化した際には、Black eQualizerとColor Vibranceは利用不可能となるので、用途に合わせた使い分けが必要となります。実際にいくつかの想定されるシーンに合わせて設定してみました。

1.対人ゲーム(FPS/MOBA):色の差異がポイント

まずは筆者が普段からプレイしている対人ゲーム(FPS/MOBA)の設定から。これらのジャンルでは一瞬の判断を強いられるため、画面の細かな変化に気付けるよう色彩の差異を大袈裟に表現したいところ。

基本的には「HDR10」は無効化しておき、「Black eQualizer」を調整することで暗所の視認性を確保し、全体を視認しやすいよう「Color Vibrance」で色調を整えるという方向性で良いでしょう。

「Black eQualizer」を7に、「Color Vibrance」を13に設定したところ、暗いところも十分に視認しやすいうえに赤青緑が鮮やかで、メリハリのある映りになりました。

なお、暗所の視認性を高めるBlack eQualizer、色の鮮やかさを調整できるColor Vibranceはそれぞれ20段階で調整できるため、ゲームタイトルに合わせて細かなカスタマイズが可能です。

以前にBenQ ZOWIE XL2546で同機能を試している筆者ですが、やはりTNパネルよりもIPSパネルの方が色の差異が際立つので、同機能の恩恵を受けやすいと感じました。

2.その他のゲーム(MMORPGなど):好みに合わせてカスタマイズを

MMORPGなどその他のゲームでは、とにかく綺麗に映るようこだわります。 EX2780Qには、それぞれ色彩表現が異なる 3種類のHDRモードがあらかじめ用意されています。

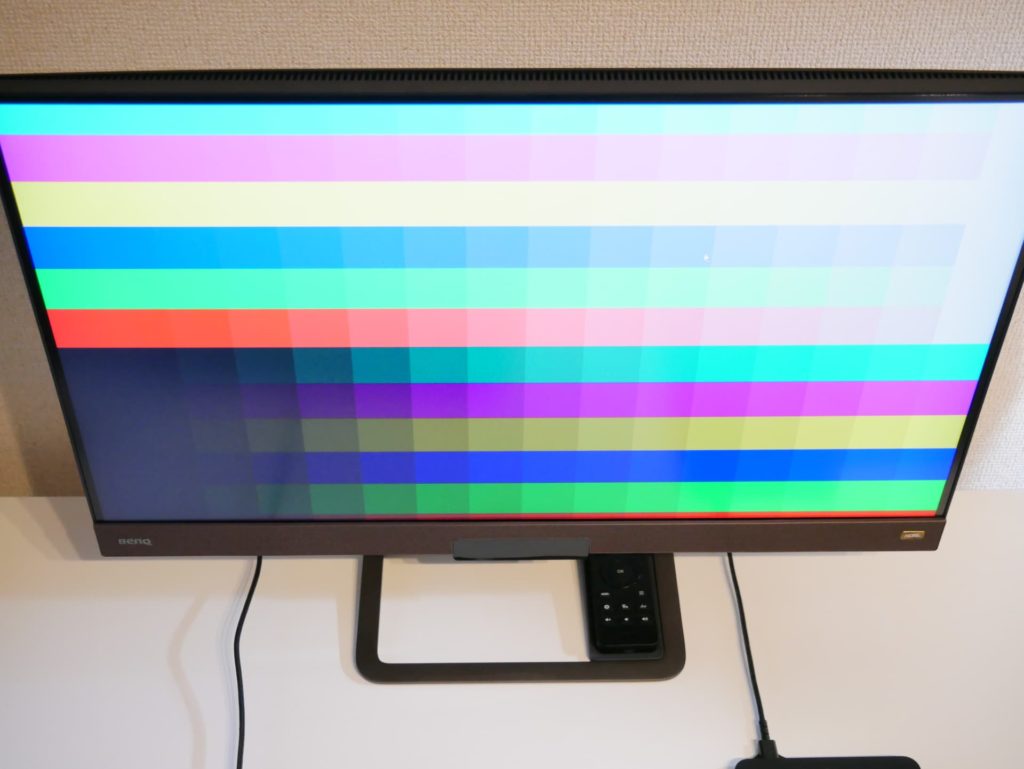

1枚目から順にゲームHDRi、シネマHDRi、DisplayHDRi、オフ。

写真では伝わりづらいですが、HDRモード有効時の色彩表現の豊かさは光るものがあります。やはりHDRiモードを無効化した方が全体的に明るいものの、ゲームによっては没入感がまるで変わります。

グラフィックの美麗さを重視する場合、基本的にはメーカー側がゲーム向きとしている「ゲームHDRi」を選べば良いでしょう。色彩表現を際立たせながらも、他のHDRiモード2種類よりも影が落ちている場所までしっかりと視認できるのが特徴です。

映画用の「シネマHDRi」は他2種類と比べて色の差異がハッキリとするため全体的に綺麗な映りになりますが、黒が強調されすぎるために暗所の視認性にやや欠ける印象。ゲームタイトルによっては合いそうです。

影が落ちて全体的に暗く、視認性に難があるシーン。ここでは、HDRモードを無効化してBlack eQualizerの数値を高めればOK。画像は左から順にBlack eQualizerを0, 7, 14に設定しています。

IPSパネルとHDRを備えた機種は他にもありますが、このEX2780Qの強みはBenQの独自技術「Color Vibrance」「Black eQualizer」によって設定の幅が格段に増していること。痒い所に手が届く、という表現が合います。

3.動画視聴:色の深みで没入感が増す

「シネマHDRi」を有効化して映画を視聴しました。簡単なレポートとはなりますが、普段は目を凝らさなければ理解しづらかった暗所のシーンも明瞭に映っており、映像への没入感が増します。

試しにHDRを無効化してみると、色表現が控えめになって寂しい映像に感じます。普段使用しているTNパネルだとさらに貧相に思えますし、やはりIPSパネルは優秀だと再認識させられました。

4.ブラウジング:目に優しい設定を

筆者はブラウジングや作業をする時間が多いので、なるべく目に優しい映りを追求します。

色表現は控えめな方が疲れづらいので「HDR10」は無効化し、モニター輝度を自動で調整してくれる「B.I.+」のみ有効化。さらにブルーライト軽減モードで「マルチメディア」を選択すると、明るすぎず暗すぎずな丁度良い映りになりました。

上記のようにシーンに応じて使い分けられるだけでなく、それぞれの用途で自分好みな映りを追求できるのは明確な利点と言えるでしょう。設定はワンタッチとまではいかないものの、リモコンによる簡単な操作で呼び出すことが可能なので、そこまで手間は掛かりません。

フチを取り除いたベゼルレスデザイン

EX2780Qは、ディスプレイの枠が控えめなベゼルレスデザイン(スリムベゼルともいう)で、ゲームプレイ中にゲーム画面以外に気を取られず、集中力が増す効果が期待できます。

ベゼルの実測値は2.1mmと非常に細め。さらに画面が映る部分までのマージン(余白)が6.2mmとやや広めに取られており、背景の壁などと被らずに画面を視認しやすいのも利点だと感じました。

ベゼルレスのモニターを横に並べると、綺麗なマルチディスプレイ環境が構築できます。ちなみに写真では24インチのフルHDモニターと並べていますが、27インチのWQHD解像度モニター同士で揃えなくても機能的です。

IPSパネルは視野角が広いことも特徴としています。画面を見る角度が変わっても色彩の変化が少ないため、さまざまな用途・シーンに適用しやすいです。

内蔵2.1chスピーカーは”聴ける”

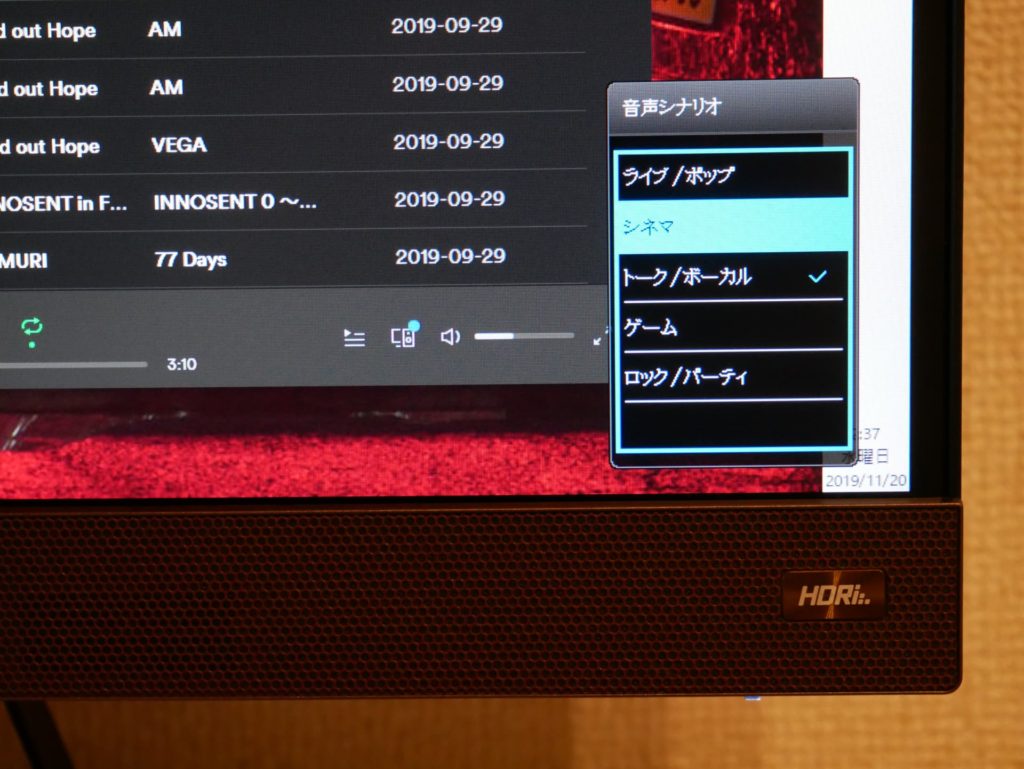

EX2780Qは2.1chスピーカー(2W×2と5Wサブウーファー)を内蔵しています。さらに5種類のイコライザーが用意されており、リモコンから1ボタンで設定画面を呼び出せます。

率直な感想は、内蔵スピーカーとしては素直に褒められるものです。全音域しっかりと鳴らせるうえ、オーディオモードは移行するたび音響が切り替わり、しっかりと機能しています。

- ライブ/ポップ:リスニング・ライブ視聴に適したモード。比較的フラットに鳴る。

- シネマ:映画鑑賞に適したモード。低音が強調され、効果音などが力強く鳴り、臨場感が増す。

- トーク/ボーカル:ラジオやボーカル中心のリスニングに適したモード。人の声が強調される。

- ゲーム:ゲームに適したモード。フラットかつ、低音がやや強調気味。

- ロック/パーティ:ロックやEDMのリスニングに適したモード。中音~低音が強調される。

(※上記の音質傾向は筆者の感覚を頼りにしたもので、実際はその限りではありません)

ゲームプレイ(※スピーカーはFPSなど音から情報を得られるゲームに不向き)、音楽鑑賞、動画視聴など、十分なクオリティで楽しめます。日中は「シネマ」や「ゲーム」で低音から高音までしっかりと鳴らし、夜間は音が響かないよう「トーク/ボーカル」に移行する、といった具合に活用することも。

モニターに標準搭載されたスピーカーと言えば、シャリシャリと尖った高音が耳に刺さったり、動画視聴時には声が聞き取りづらいなど、個人的にあまり良い印象は抱いていませんでした。

しかし、EX2780Qに内蔵された2.1chスピーカーはストレス無く聴けます。よっぽど音にこだわりがある方でない限り、別途スピーカーをデスク上に設置する必要が無くなるので、結果的に省スペースになるのも利点として挙げられるでしょう。

付属のリモコンで設定に最短アクセス

さまざまな機能を紹介しましたが、これら全ての設定は付属のリモコンで素早く行えます。

本体電源、入力切替、HDRi、B.I.+、ブルーライト軽減、オーディオモード、音量調整といった高い頻度で切り替えるものは専用ボタンが備わっており、それ以外の設定は1ボタンでメニュー画面にアクセスして操作する形となります。

ブラウジング、作業、ゲーム、リスニング、映画鑑賞など、既にEX2780Qをさまざまな用途に使い回している筆者ですが、これといってストレスを感じる点は無く、よくできた設計であると感じます。

ディスプレイ裏側に備わったボタンとスティックによる設定変更も可能。こちらは直感的な操作で素早く設定が行えるので、画面の近くにいるときは積極的に利用したいところ。

結論とターゲット

EX2780Qについて詳しく見てきました。もし仮に「PS4専用モニター」など1つの用途に特化したモニターを探している場合、より低価格で性能の高いモニターが存在します。

しかしEX2780Qは条件が噛み合えば抜群のコストパフォーマンスを発揮するゲーミングモニターで、場合によっては1台で3役をこなすポテンシャルを秘めています。

映りに関する技術+機能はこれでもかというほど詰め込まれているほか、内蔵の2.1chスピーカーはストレス無く聴けるクオリティですし、機能面で不満は挙がりづらいのではないかと思います。デスク上からスピーカーを排除できるので省スペース化にも一役買います。

- 「IPSパネル」「高解像度(WQHD)」「リフレッシュレート144Hz」「ゲームを有利に進められる機能」が揃ったモニターを探しているPCゲーマー

- PCやPlayStation 4、Nintendo Switchなど複数機器を1台のモニターに接続したい、多用途をこなせるモニターが欲しい方

結論として「BenQ EX2780Q」は、上記のいずれかに当てはまる方にとって最適なゲーミングモニターです。もともとPS4でゲームをプレイしていてPCへの移行を考えている方にもオススメ。

以上、BenQ(ベンキュー)のゲーミングモニター「BenQ EX2780Q」のレビューでした。