「HyperX Cloud Orbit S」レビュー。100mm平面磁気ドライバーと革新的な3D技術を備えたゲーミングヘッドセット

本稿では、HyperX(ハイパーエックス)のゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud Orbit S」のレビューをお届けします。

レビューサンプル提供: HyperX Japan

製品仕様と外観

キーボードであればAlloy、マウスであればPulsefireといったように、同名を含める傾向にあるHyperX。ゲーミングヘッドセットと言えば、世界的に有名なCloudシリーズが真っ先に挙がります。今回は、Cloudシリーズの中でも目を惹く機能を引っ提げて登場した最新モデル「HyperX Cloud Orbit S」をレビューします。

このOrbit Sには2つの大きな特徴があります。Amazon.co.jpでの販売価格は本稿執筆時点で39,800円(税込)と、ゲーミングヘッドセットとしては非常に攻めた価格設定となっていますが、そのコストの大部分が割かれているであろう革新的な機能です。

まず一つ目は、アメリカのハイエンド音響機器メーカー Audeze(オーデジー)製の平面磁界100mm径ドライバーが搭載されている点。写真のように縦に割られているのが特徴です。周波数応答は10~50,000Hzでハイレゾ対応、インピーダンスは非公開。

Audezeと言えば、平面磁界ドライバーを搭載するヘッドフォンやイヤホンを世に送り出してきたことで有名なメーカー。平面型の振動板を効率よく振動させるため、Audeze独自の平面磁気技術「Fluxor Magnetic Technology」を備え、歪みの少ない透明感のあるサウンドを鳴らすことが可能とのこと。

Audezeの製品ラインナップは数十万の高級オーディオ機器がメインとなっていますが、昨年発売されたブランド初のゲーミングヘッドセット「Mobius」を耳にしたことがあるユーザーも少なくはないのではないでしょうか。両製品の仕様がかなり似ていることから、このMobiusにHyperXが培ったゲーマー向けの調整が加わったものがOrbit Sだと考えていいのではないでしょうか。

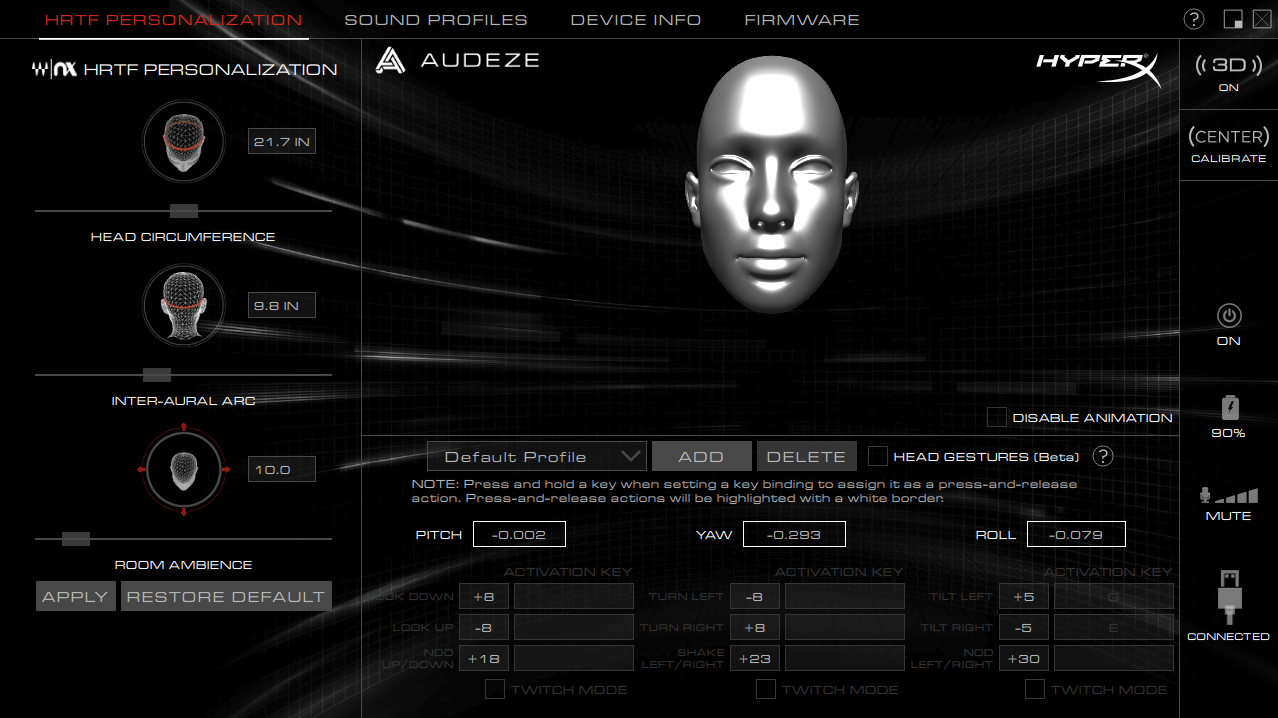

そしてもう一つの特徴は、Waves Audio製の3Dオーディオ&ヘッドトラッキング技術「Waves Nx」を備えている点。これは、ヘッドセットを装着している頭の向きを1秒間に約1000回トラッキングし、その向きのままに音の位置を固定して再生する機能です。

例えば、画面中央を向いた状態をセンタリングしておけば、左を向けば音が右側から聞こえ、右を向けば音は左側から聞こえます。要するに、ゲームプレイ中のわずかな頭の位置のズレを矯正し、音の定位感が常に保たれるという画期的な機能となっています。

これはバーチャルサラウンドとは全く異なります。バーチャルサラウンドでは、もともとの音源が2chステレオで出力されていたとしても、デバイス側で仮想7.1chに拡張して再生するので、音場を広げることによる違和感が出やすいです。Waves NXの3Dオーディオは、出力された音源はそのままに音を鳴らす位置のみがシミュレートされるので、そういった問題は発生しづらくなっています。

本体はブラック基調の全面つや消しで、各部がしっかりとした印象を受けます。本体重量は368g(ケーブルを除く)とやや重ため。

イヤーカップ同士がくっつかず、あらかじめ横に広がったタイプ。

ヘッドレストとイヤークッションにはPUレザーが採用されています。クッション部の厚みはそれぞれヘッドレストが約13mm、イヤークッションが20mmとなっており、どちらも非常に柔らかく、サラサラとしていて肌触りが良いです。

イヤーカップ左側には各種コントローラーが備わっており、本体電源のON/OFF、前述のWaves Nx 3Dオーディオに関する設定や、音量調整、マイクの有効/無効化が手元でおこなえます。

長さ調節スライダーはやや固めの引っ掛かりがあり、意図しないズレが発生する心配は無さそうです。目盛りはありません。

ケーブル3種(USB Type-A, USB Type-C, 3.5mm4極)、保管用ポーチが付属しています。

PC、Mac、PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch、スマートフォンといった、あらゆるデバイスに対応しています。前述の3Dオーディオ機能は本体に内蔵されているため、どのケーブルで接続しても利用可能です。

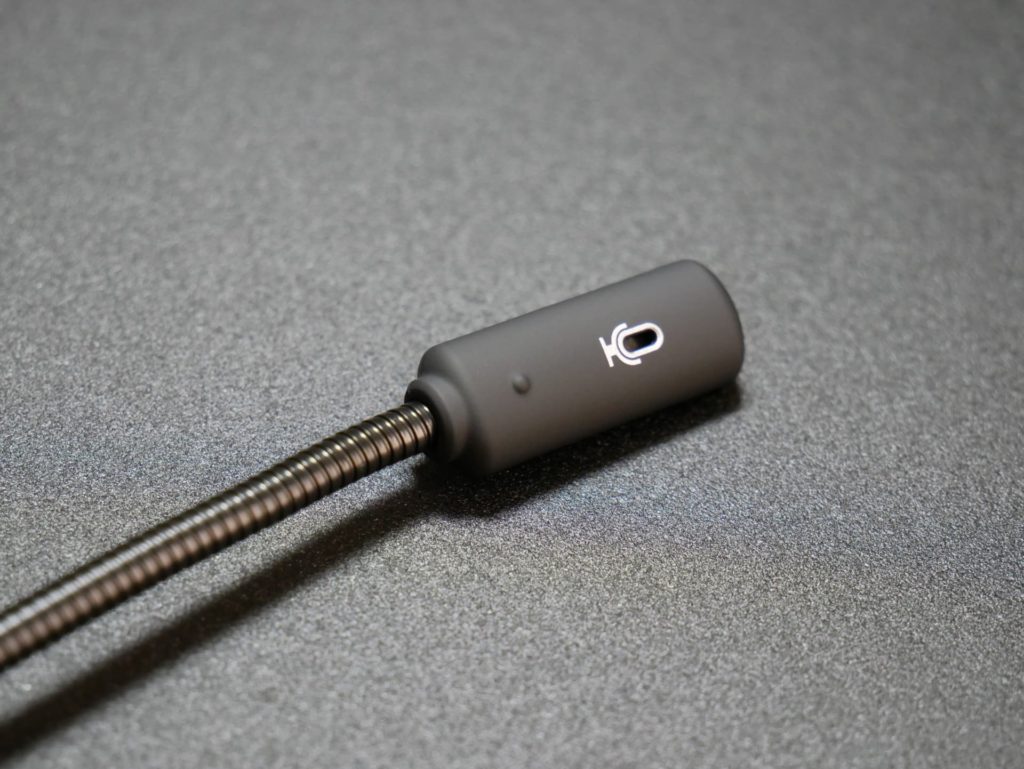

マイクは単一指向性(カーディオイド)のエレクレットコンデンサー方式で、周波数応答は非公開。先端にはポップガードが標準で備わっています。

スペック

| HyperX Orbit S 製品仕様 | |

| タイプ | 密閉型 |

| ドライバー | 平面トランスデューサー100mm径 |

| 周波数帯域 | 10~50,000Hz |

| 音圧 | >120dB超 |

| T.H.D. | 0.1%未満 (1kHz, 1mW時) |

| 機能 | Waves Nx 3Dオーディオ、ヘッドトラッキング |

| 接続 | USB Type-C, USB Type-A, 3.5mm4極 |

| マイク | 単一指向性コンデンサー |

| 重量 | 368g (マイクとケーブルを除く) |

| 価格 | 39,800円 (本稿執筆時点) |

一風変わった製品仕様となっているため多少前置きが長くなってしまいましたが、以下からパフォーマンス検証のレポートをお届けします。Orbit Sはハイエンド音響機器を扱うAudezeと協力して開発されていることから、もちろんリスニング用途にも適しているはずなのですが、本稿ではPCゲーミングに重きを置いたレビューを行います。

パフォーマンス

音の解像度と鳴りの傾向

まずはWaves NXの3Dオーディオをオフにした状態でサウンド検証。低音が強く響いてる間も中音~高音が打ち負かされず、どの音域も埋もれないので全体を聞き取りやすいです。特定の音域が主張してこないフラットな傾向かつ、音の分離感も申し分ありません。ゲーミングヘッドセットと言えば、ゲームの効果音が詰まった音域をまとめてぶつけてくる傾向にありますが、Orbit Sは音の細かな粒を繊細に表現します。

これらの音の傾向から、あらかじめ足音や銃声が強調される訳ではありませんが、ゲームプレイ中に鳴った音はすべて把握できます。ここにソフトウェアからあらかじめ用意されたイコライザーのプリセットを選択しながら、ゲームタイトルごとに足音が聞き取りやすいよう調整していくのが良いでしょう。

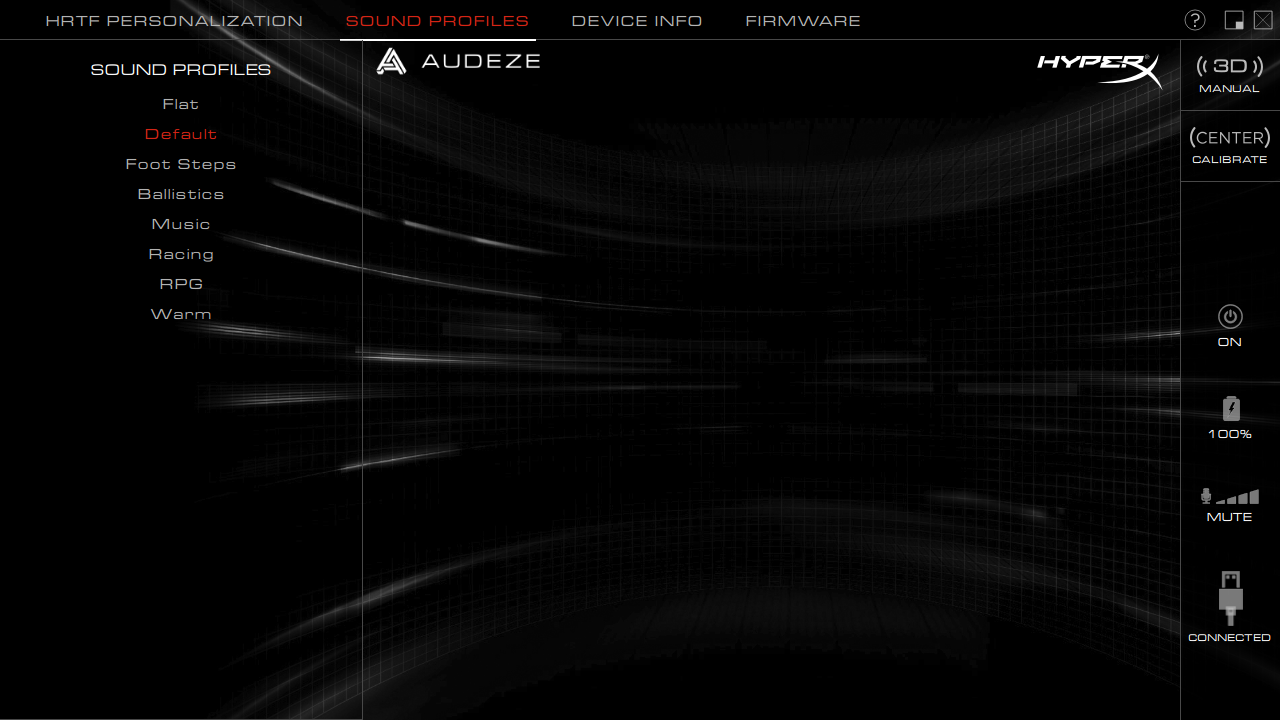

イコライザーのプリセットは全8種類用意されており、Foot Steps(足音)、Ballistics(弾道)の2つがFPS向けの設定となります。筆者個人の意見としてはFlat(フラット)もしくはDefault(デフォルト)でも十分満足できます。ちなみにデフォルトの方が若干低音が力強く鳴ります。

この他、Orbit Sをサウンドカードに接続する方法もあります。大半のサウンドカードは24bit/48kHz出力で、Orbit Sの周波数応答は10~50kHz。つまり双方の性能が無駄になることなく音の変換が行われます。サウンドカードへ接続する際の留意点として、Orbit Sに付属された3.5mmケーブルは4極であることから、サウンドカード側のインターフェースによっては変換ケーブルを用いる必要があります。

何にせよ、良い意味でゲーミングヘッドセットらしからぬ優れた音質と解像度で、よほどゲーム寄りに矯正された音が好みな方でない限りは信頼してしまっていいと言えるのではないでしょうか。ソフトウェアからあらかじめ用意された設定でセッティングするもよし、既に慣れ親しんだサウンドカードを組み合わせて使用するのも有効と言えるでしょう。

3Dオーディオとヘッドトラッキング

「Waves Nx」の3Dオーディオ&ヘッドトラッキングテクノロジーについて。3Dオーディオはいわゆるバーチャルサラウンドとは異なり、音像定位をエミュレートして音が鳴った位置を正確に捉えられるという効果があります。ヘッドトラッキングは常に頭の中心に音が定位するといったもので、これを有効化すると、右を向けば左耳から、左を向けば右耳から音が聞こえてくるという、非常に面白い機能となっています。

本体左側イヤーカップに備わった「3Dボタン」から、それぞれの機能に対するON/OFFおよびモード切り替えが可能です。ボタンを数秒長押しすると、「3D Manual」「3D Auto」「3D ON」「3D OFF」の4つの動作モードが順に切り替わり、都度アナウンスが流れます。それぞれの効果は以下の通り。

- 3D Manual… 3Dモード・ヘッドトラッキング有効。(前を向いた状態で3Dボタンを短く押し、頭の位置を自身でセンタリングする必要がある)

- 3D Auto… 3Dモード・ヘッドトラッキング有効。(主に頭が向いている方向が自動で中心点となるが、3D Manual時と同様の操作でセンタリングすることも可能)

- 3D ON… 3Dモード有効、ヘッドトラッキング無効

- 3D OFF… 3Dモード無効、ヘッドトラッキング無効(いわゆるステレオ)

3D Manualおよび3D Autoに設定時、普段通りに画面を向いた状態で3Dボタンを短く押せば「そこが中央である」と認識されます。認識した段階で音の定位が固定され、そこから毎秒1,000回近くのヘッドトラッキングが行われるので、そこから上下左右に頭を動かしても、常に音は頭を動かす前の方向から鳴っているように聞こえます。もちろん画面の真後ろを向けば、頭の後ろ側から音が鳴ります。

これがゲームプレイにどのような恩恵をもたらすかと言えば、頭を動かしたことによる定位の認識ズレが無くなることでしょう。画面中央を見ているときに真正面から音が鳴れば、直感的に「前だ」と認識することができるでしょう。しかし、画面の右端を注視して頭が傾いている場合だと、同じように真正面から音が鳴ったとしても、「少し左か?」と錯覚してしまいます。ゲーム内の視野角を広く設定すればするほど、このような瞬間的な定位の認識ズレが発生しやすいです。

Orbit Sでは、このような認識ズレを抑える効果があります。ただしヘッドトラッキングに関してはゲームプレイにおける大きなメリットとは言えず、上記で解説したように僅かな頭の動きに対する矯正程度に留まるのかなと思います。頭の動きに対するヘッドトラッキングの遅延は無く、若干の傾きにも素早く追従します。

筆者の考えでは、Orbit Sの真価はヘッドトラッキングではなく3Dオーディオにあると思います。いわゆるバーチャルサラウンドよりも自然に、音源の鳴りはほぼ据え置きで定位感を補助してくれます。ありがちな残響音(リバーブ)も発生せず、ステレオ再生同様の芯のあるサウンドのまま音場が広がります。3Dオーディオ有効時も、前項目でお伝えした音の解像度や繊細な鳴りは損なわれず、音自体の品質が非常に高め。

筆者のゲームプレイ時のセッティングは、USBケーブルで接続、3D ON、ROOM AMBIENCEを10.0まで落とした状態となります。3Dオーディオの定位感はなかなか良好で、特筆すべきは後方定位が掴みやすい点。前方の音はクリアに聞こえる一方で、後方はやや籠ったような音響となっており、前後の位置関係が直感的に掴めます。

ただし”上下の定位”に関してはOrbit Sもイマイチ。これに関してはどのような製品でも再現しきれていないですし、ハードウェアに頼っても仕方無いような気もしていますが、念のために記載。

装着感

本体重量が368gとやや重ためな点は気になるところでしたが、思ったよりもストレスは感じづらく、数時間のゲームプレイであれば特に変わらないというのが率直な感想です。試しにフル充電のバッテリーが切れるまで10数時間連続着用してみると、頭頂部にヘッドレストが触れている感覚が少し気になりだした程度。

少しだけ変形したイヤークッションが耳の後ろまでがっちりと覆い、密閉性はかなり高め。イヤークッションとへッドレストが十分に厚くて柔らかいので、何かに触れているような感覚は少ないです。ヘッドセット自体の側圧がそこまで強くないので、締め付け感は無いです。

バッテリー

有線ヘッドセットにもかかわらず定期的なバッテリーの充電が必要となる点は注意しておきたいところ。

Orbit Sのバッテリー持続時間は約10時間。また、筆者の場合はSpotifyを再生しながら丸1日(約12時間ほど)使用できたので、公称値よりも少しは長く持ちそうです。USBケーブルでのフル充電は3時間ほど。

マイク

マイクは単一指向性(カーディオイド)のエレクレットコンデンサー方式で、周波数応答は明かされていません。

単一指向性の性質上、しっかりと声を届けるには、マイクの正面から録音する必要があります。ポップガードを外してマイクの向きを確認してみると良いでしょう。結論として、マイク品質はかなり良好なうえ、ノイズや周囲の音は拾いづらいです。他のゲーミングヘッドセットと比較し、幾分かクリアな声を届けられます。

しかし、モニタリング機能※1が常時有効となっており、無効化する手段がありません。跳ね返りの音量は控えめで、それこそ相当マイクを近づけて喋るか大声を出さないと目立たないレベルではあるものの、万人には勧められない要素の一つとなってしまっています。

※1 自身がマイクに入力した音をリアルタイムで再生するもの。

結論とターゲット

ここまで「HyperX Cloud Orbit S」について詳しく見てきました。発売前の本製品に対する筆者の見解は、そもそもオーディオ機器としての質が高いヘッドフォンに、ゲームプレイ時に有効なWaves NX周辺機能、ボイスチャットに必要なマイクを備えてきた、というものでしたが、あながち間違いではありませんでした。

ここまで「HyperX Cloud Orbit S」について詳しく見てきました。発売前の本製品に対する筆者の見解は、そもそもオーディオ機器としての質が高いヘッドフォンに、ゲームプレイ時に有効なWaves NX周辺機能、ボイスチャットに必要なマイクを備えてきた、というものでしたが、あながち間違いではありませんでした。

Waves NXの3Dオーディオやヘッドトラッキングはそれぞれ有効/無効化が行えるほか、イコライザー切り替えにも対応しています。ユーザー側でプレイしているゲームに適したサウンドを見つけやすい選択肢の幅広さは魅力です。筆者は3Dオーディオ有効、ヘッドトラッキング無効の状態がしっくりときました。

唯一の懸念点は、マイクのモニタリング機能が常時有効であり、ユーザー側で制御が行えないこと。救いはデフォルトの音量がそこまで大きくないことでしょうか。そのあたりを許容でき、フラッグシップ機器でゲーミング環境を整えたいと思っている方ならば、間違いなく選択肢に挙がるゲーミングヘッドセットです。

ちなみに、Orbit Sからヘッドトラッキング機能のみを省いた「HyperX Cloud Orbit」も発売されているので、そちらも是非チェックを。

HyperX(ハイパーエックス)のゲーミングヘッドセット「HyperX Orbit S」のレビューでした。